Kurzbeschreibung: Sibiu, bekannt auch unter dem deutschen Namen Hermannstadt, war und ist einer der repräsentativsten Städte Rumäniens, sowohl in Bezug auf Tourismus, als auch aus kultureller und wirtschaftlicher Sicht. Sibiu hat eine wunderbare Lage am Fuße der Südkarpaten. Hier gibt es das wichtigste Zentrum der deutschen Minderheit in Siebenbürgen. Die Stadt liegt am Fluss Cibin (Zibin) dessen Quelle sich in den Südkarpaten befindet.

Landkreis: Sibiu

Wikipedia: Hermannstadt

Bilder: Red Frog

Sie sind an Hotels, Pensionen und Apartments in Sibiu interessiert? Bitte klicken Sie hier!

(Bitte beachten: Sie werden zur Suche, Auswahl und auch zur möglichen Buchung einer Unterkunft zu booking.com weitergeleitet!)

Festungstürmchen

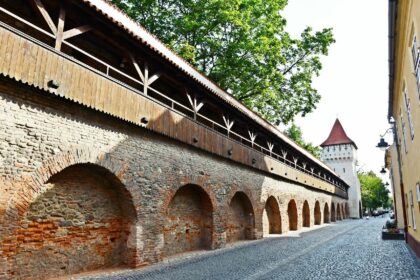

Der Zimmermannsturm in Hermannstadt / Sibiu (auf Rumänisch: Turnul Dulgherilor) wurde im 14. Jahrhundert von der sächsischen Zimmermannszunft in Hermannstadt errichtet. Der Turm war Teil des dritten Festungsgürtels der Stadt und ist heute der linke Turm, der noch erhaltenen Wehr- und Festungsmauer. Er liegt an der Zitadellenstraße (Harteneckgasse, welche nach dem Namen des Bürgermeisters Johann Sachs von Harteneck benannt ist).

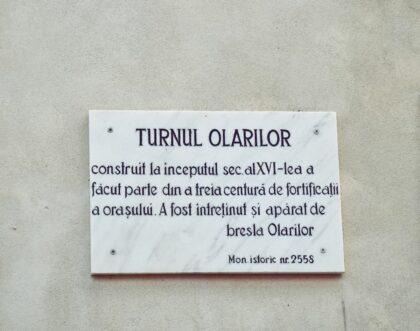

Der Töpferturm (auf Rumänisch Turnul Olarilor) wurde im 15. Jahrhundert von der sächsischen Töpferzunft errichtet. Er war ebenso Teil des dritten Festungsgürtels der Stadt und liegt rechts von der erhaltenen Wehr- und Festungsmauer.

Die Lügenbrücke

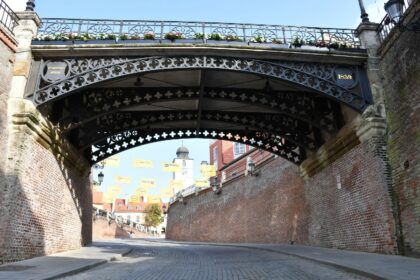

Die Lügenbrücke ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Die 1859 in der Friedrichshütte in Hessen hergestellte Brücke nahm den Platz einer älteren Holzbrücke ein und ist die erste gusseiserne Brücke auf dem Gebiet des heutigen Rumänien. Weil sie auch die erste Brücke war, die nicht auf Pfeilern stand, wurde sie „Liegebrücke“ genannt. Von „liegen“ zu „lügen“ war es nicht mehr weit, so erhielt sie bald die Bezeichnung „Lügenbrücke“, und mancherlei Legende zur Namensgebung entstand.

Eine der zahlreichen Legenden im Zusammenhang mit dieser Brücke ist jedoch die beliebteste. Die Legende besagt, dass wenn jemand lügt während er auf der Brücke steht, diese sofort zusammenbricht. Junge Paare spazieren seither gern über die Brücke, deren Tragwerk mit Rosetten und Pflanzenornamenten geschmückt ist, um sich ihre Liebe zu gestehen, denn bricht die Brücke dabei nicht zusammen, ist es wohl die „wahre Liebe“. Auf der Südseite der Brücke ist das Hermannstädter Wappen angebracht und an der Nordseite erkennt man die Inschrift 1859 bzw. „Friedrichshütte“. Die vier massiven Steinsockel an den Brückenköpfen tragen schmiedeeiserne Lampen. Das eiserne Brückengeländer besteht aus acht Teilstücken mit kreisförmigem Dekor, in einem der Gotik nachempfundenen Stil.

Römisch-katholische Kirche Heilige Dreifaltigkeit

Die Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit ist eine barocke römisch-katholische Kirche in Hermannstadt (Sibiu).

Sie befindet sich am Piata Mare (Großer Markt) und bildet ein Bauensemble mit der ehemaligen Jesuitenresidenz. Es ist eine wunderbare Kirche, welche einen Besuch wert ist!

Brukenthal Museum (National Museum)

Das Brukenthal-Palais auf dem großen Ring Nr. 4 ist eines der repräsentativsten Gebäude Hermannstadts. Für den Bau des Palasts wurde ein rechteckiger Grundriss mit Innenhof gewählt, wobei das erste Stockwerk hervorgehoben wurde. Hier befinden sich straßenseitig die fünf wichtigsten Zimmer (der Salon, die Empfangsräume und Kabinette), mit prachtvollen Tapeten und kunstvollem Holzwerk geschmückt sowie mit Kachelöfen ausgestattet. Der Dekor der Seitenkabinette trägt orientalische Züge. Zwischen 1786 und 1788 wurde auch der zweite Hof, mit Wirtschaftsgebäuden und Ställen (die später aufgestockt wurden und die Bibliothek beherbergen) fertiggestellt.

Die Reliefschnitzereien der eichenen Torflügel stellen die Embleme der schönen Künste, der Malerei und der Musik (die Eule, der Schild der Minerva mit dem Antlitz der Medusa, die Malerpalette) sowie das Symbol des Überflusses (das Füllhorn mit Obst und Feldfrüchten) dar. Durch das Hauptportal gelangt man erst in den Palast, dann in den Innenhof. Heute befindet sich hier das Brukenthal-National-Museum.

Das blaue Haus

Das blaue Stadthaus beherbergt heute Büros und Ateliers des Brukenthal-Museums, großer Ring 5.

Der Bau des Gebäudes wird auf Ende des 15. Jahhunderts geschätzt.

Das Haus gehörte nach 1672 dem aus Danzig stammenden Apotheker Georg Vette, dessen Eigentum – aus zwei Immobilien bestehend – vom Baron Lambert von Moringer gekauft wurde. 1773 beginnen die barock spezifischen Umbauten, die auf einer Zeichnung, die im Hermannstädter Staatsarchiv aufbewahrt wird, zu erkennen sind.

Haus der Künste

Zu finden am kleinen Ring 21. Im 14. Jahrhundert erbaut befand sich hier der Sitz der Fleischerzunft. Später 1765 diente es für kurze Zeit auch als Theatersaal. Die Hauptfassade ist durch die gleichmäßige Verteilung der 8 Bögen des Erdgeschosses geprägt, die sich auf massiven, nach unten breiter zugeschnittenen Ziegelsäulen stützen.

Auf der Fassade ist ein Reliefwappen der Stadt aus 1789, dem Jahr einer Restaurierung, angebracht. Das Wappen ist umschlossen von einem kreisförmigen Medaillon, das mit den linear angelegten Fensterrahmen und den profilierten Simsen die einzigen Dekorationselemente der Fassade darstellen. Das Gebäude verfügt über 11 kleine halbzylindrisch gewölbte Räume, die ursprünglich als Geschäftsräume dienten und über die Loggia zugänglich waren.

Das Fresko Halle

Im Jahre 2009 hat das Brukenthalmuseum im sogenannten Freskensaal auf dem Kleinen Ring, einen Informationsraum eröffnet. Das Gebäude stammt aus dem 15. Jahrhundert. An den Wänden des eingewölbten, im rechten Teil des Gebäudes gelegenen Raums sind wertvolle Wandbilder zu bewundern: eine Gerichtsszene, die die Datierung „1631“ trägt; eine biblische Szene, eine allegorische Komposition und eine Jagdszene. Der Gewölbescheitel trägt einen in farbig gefasstem Stuck ausgeführten Wappen.

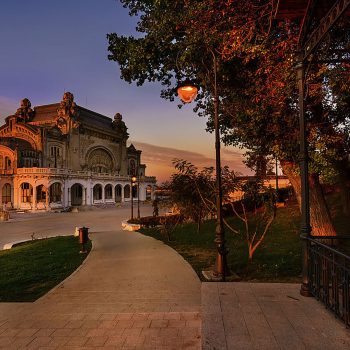

Hermannstadt Erleben

Die Stadt Hermannstadt ist bekannt für ihre einzigartigen Erlebnisse, die für jeden Besucher individuell gestaltet werden können. Wenn Sie auf der Suche nach Geschichte sind, können Sie die Jahrhunderte genießen, die in den Stadtmauern, den Wehrtürmen und den Basteien der Stadt bewahrt wurden, die vom Ruhm einer Stadt zeugen, von der man sagt, dass sie nie erobert worden ist. Wünschen Sie sich eine entspannte Städtereise mit einer guten Gastronomie und gemütlichen kleinen Cafés in einer wunderschönen historischen Umgebung? Dann ist Hermannstadt Ihr Reiseziel. Sind Sie jung an Jahren oder im Herzen und suchen nach einem aktiven Urlaub? Hermannstadt bietet jedes Jahr Hunderte von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich, eine brandneue Wassersportanlage sowie Skipisten in einem 30 km entfernten Gebirgsort und beeindruckende Naturlandschaften in der Umgebung.

Eine seit 1191 junge Stadt, die Ihre Geschichte noch heute feiert

Hermannstadt wurde 1191 erstmals urkundlich erwähnt. Gegründet von deutschen Siedlern, die ursprünglich aus dem Moseltal kamen, trägt die Stadt ihren alten Namen „Hermannstadt“ auch heute noch. Die Stadt hat einen Großteil des wertvollen architektonischen Erbes der alten Befestigungsanlagen bewahrt: Wehrtürme, Teile der Stadtmauern, Treppendurchgänge, enge Pflasterstraßen, gemütliche kleine Plätze zwischen alten Häusern mit den ikonischen Augen auf den Dächern, die einen von oben beobachten, und ein großer Hauptplatz, der Großen Ring, der die Hauptbühne des städtischen Lebens ist, aber auch der ruhigste Ort der Altstadt sein kann.

Kulinarische erlebnisse innerhalb der Stadtmauern

Cafés und Restaurants unter freiem Himmel machen den Charme des historischen Alstadtzentrums aus, ob sie nun auf den Großen Ring blicken, auf den intimeren Kleinen Ring und den Huet-Platz, oder ob sie sich in den Passagen oder engen Gassen des historischen Zentrums befinden. Sie eignen sich hervorragend für den Morgenkaffee, das Mittag- oder Abendessen, denn hier kann man das Stadtleben einatmen und gleichzeitig einen guten Kaffee oder eine ausgezeichnete Mahlzeit genießen. Während Ihres Aufenthalts in Hermannstadt probieren Sie die lokale traditionelle Gastronomie, denn sie ist mehr als nur ein geschmackliches Erlebnis – sie ist ein Geschmack von Geschichte und Plurikulturalität, von rumänischen, siebenbürgisch-sächsischen und ungarischen Traditionen. Achtung: Sie werden sich höchstwahrscheinlich verlieben.

Eine Stadt der Kultur

Hermannstadt ist seit vielen hundert Jahren als Kulturstadt bekannt. Das erste Theater auf dem Gebiet Rumäniens wurde hier bereits 1778 eröffnet und das Brukenthalmuseum, das erste Museum in Südosteuropa, wurde 1817 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der einzigartige kulturelle Charakter der Stadt wurde und wird immer noch durch das plurikulturelle Umfeld geprägt, das im kulturellen Leben der Stadt gefeiert wird.

Hermannstadt hat also die Geschichte einer Kulturstadt, aber auch die Gegenwart einer solchen. Einen wichtigen Impuls erhielt die Stadt im Jahr 2004, als ihr gemeinsam mit Luxemburg und der Großregion der Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt für das Jahr 2007 zugesprochen wurde. Seitdem blüht das kulturelle Leben der Stadt wieder auf, dank der Kreativität und des Engagements lokaler Kultureinrichtungen und privater Veranstalter, aber auch dank der Unterstützung der Kommunalverwaltung, die kulturelle Veranstaltungen mit bedeutenden Beträgen mitfinanziert.

Heute finden in öffentlichen Räumen und Innenräumen jedes Jahr Hunderte von Veranstaltungen statt, von großen Festivals und Konzerten bis hin zu Ausstellungen, Konferenzen und Buchpräsentationen. Das macht die Stadt zum perfekten Ort für alle, die ein gutes Theaterstück sehen wollen, aber auch für diejenigen, die die einzigartige Atmosphäre eines Open-Air-Festivals erleben möchten.

Das Hermannstädter Internationale Theaterfestival ist zweifellos die größte und bedeutendste Veranstaltung der Stadt und eines der wichtigsten Theaterfestivals weltweit. 10 Tage lang, jeweils zu Sommerbeginn, bringt das Festival die Stadt mit über 800 Open-Air- und Indoor-Veranstaltungen aller Art zum Leben. Hermannstadt verwandelt sich in eine riesige Bühne für Kunst und Kultur und bietet eine einzigartige Atmosphäre.

Zahlreiche weitere Festivals finden jedes Jahr in Hermannstadt statt. Von klassischer Musik bis hin zu Jazz, Rock und Pop – die Stadt hat für jeden Wunsch etwas zu bieten.

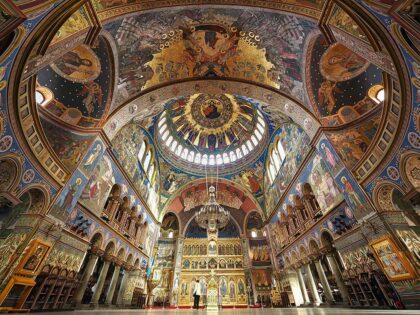

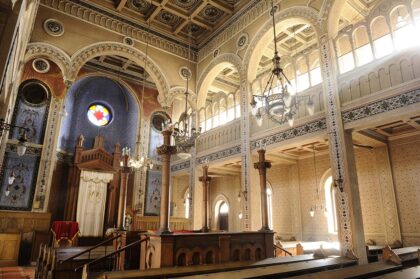

Ein ökumenischer Ort mit Historischen Kirchen

Als plurikulturelle Stadt bietet Hermannstadt auch eine religiöse Vielfalt. Im Gebiet des historischen Zentrums befinden sich eine orthodoxe und eine evangelische Kathedrale, eine römisch-katholische Kirche, eine griechisch-katholische Kirche, eine reformierte Kirche, eine Franziskanerkirche, zwei evangelische Kirchen und eine Synagoge, historische Gebäude von besonderer Schönheit und wunderbarer Architektur. Besuchen Sie diese wundervollen Denkmäler auf einem Spaziergang zurück in die Geschichte und als Einblick in die plurikonfessionelle Natur der Stadt.

Sibiu bike city – nachhaltig erkunden, bei einer angenehmen fahrradtour

Hermannstadt ist auch eine moderne, europäische Stadt, die auf nachhaltige, umweltfreundliche Mobilität setzt. Zusätzlich zu einem vollständig erneuerten und modernen öffentlichen Verkehrssystem haben wir ein Netz von Fahrradwegen und 57 öffentlichen Fahrradverleihstationen in der ganzen Stadt eingerichtet, um die Einwohner, aber auch Touristen zu ermutigen, sich mit dem Fahrrad in der Stadt fortzubewegen.

Während sich das historische Zentrum am besten zu Fuß erkunden lässt, ist der Rest der Stadt ideal für eine Fahrradtour. Beginnen Sie Ihren Besuch im historischen Zentrum, fahren Sie entlang der Radwege am Flussufer, machen Sie eine Pause im neuen Belvedere-Park, um die Aussicht aus der Vogelperspektive zu genießen, und fahren Sie weiter zum Jungen Wald, wo Sie den ältesten Zoo auf dem Gebiet Rumäniens und das ASTRA-Freilichtmuseum mit seiner traditionellen bäuerlichen Kultur entdecken können. Falls Sie abenteuerlich veranlagt sind, können Sie Ihre Radtour in die Umgebung fortsetzen, durch eine Naturlandschaft, die Ihnen mit Sicherheit eine gute Erholung bieten wird.

Entdecken sie die umliegenden traditionellen dörfer und die gastronomie

Die traditionellen rumänischen und siebenbürgisch-sächsischen Dörfer in der Umgebung von Hermannstadt sind ein einzigartiges Erlebnis, für deren Besuch Sie vielleicht ein paar Tage einplanen sollten. Traditionelle Haushalte, Getreidefelder und Gemüsegärten, herzhafte Mahlzeiten am Ende eines Arbeitstages, Sonntagskirche, Dorftänze und Feste am Wochenende – das ist wirklich ein anderer Lebensrhythmus!

Wandern? Skifahren? Wassersport? Ein aktiver Urlaub in Hermannstadt

Wenn Sie frische Luft, majestätische Naturlandschaften und die Ruhe der Hügel und Berge genießen möchten, gehen Sie wandern! In Hermannstadt haben Sie auch diese Möglichkeit. Es gibt mehrere Wanderwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, von leichten Spaziergängen auf den Hügeln bis hin zu Bergwanderungen. Dazu gehört auch ein Picknick oder ein Brunch mit traditionellen Gerichten.

Hermannstadt befindet sich etwa 30 km vom Hohe Rinne-Luftkurort entfernt, dem ältesten im Lande, der in den Karpaten auf einer Höhe von 1442 m liegt. Sie können Ski- oder Snowboard fahren, ein paar Stunden im Abenteuerpark im Wald verbringen oder einfach nur einen heißen Drink beim Après-Ski genießen.

Wasserski, SUP und Kajakfahren auf dem Binder See sind in der wärmeren Saison eine weitere Aktivität. Die brandneue Wassersportanlage ist nur 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt.

Geschichte von Hermannstadt (Sibiu)

Vermutlich 1147 erreichten die ersten deutschen Siedler die Gegend. Sie ließen sich auf dem Hügel über dem Zibin-Fluss, der heutigen Oberstadt, nieder. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1191 unter dem Namen praepositum Cibiniensem. Ab 1223 ist der lateinische Name „Villa Hermanni“ und ab 1241 die deutsche Entsprechung Hermannsdorf belegt. Der Name leitet sich wahrscheinlich von der Bezeichnung der Siedler ab, die ihren neuen Ort nach dem Erzbischof Hermann II. benannten oder aber einem Lokator namens Hermann.

Begünstigt durch seine Lage an der Kreuzung zweier wichtiger Straßenverbindungen wuchs die Siedlung in Folge stark an und zählte bald 600 Bewohner, eine damals für ein Dorf bereits ansehnliche Größe. 1241 wurde Herrmannsdorf im Zuge eines Mongolenangriffs geplündert und zerstört. Das Dorf konnte sich allerdings bald erholen und entwickelte sich weiter zur Stadt. Der heutige Name Herrmanstadt wird zum ersten Mal 1401 schriftlich erwähnt.

Im Laufe der Zeit wurde die Herrmanstadt häufig von den Türken belagert und angegriffen, jedoch gelang es ihnen nie, die Stadt einzunehmen.

Nach der Angliederung Siebenbürgens an Österreich fielen im Jahr 1781 durch einen Erlass Kaiser Josephs II. die alten Gesetze, nach denen sich in der Stadt keine Angehörigen anderer Nationen ansiedeln durften. Dadurch konnten nun auch Ungarn und Rumänen innerhalb der Stadtmauern Besitz erwerben.

Hermannstadt blieb aber das politische Zentrum der Siebenbürger Sachsen und Sitz der Universitas Saxonum, einer Art Siebenbürger Parlament, das sich bis 1878 um siebenbürgisch-sächsische Belange kümmerte und ein Symbol der politischen Einheit und Unabhängigkeit der Siebenbürger Sachsen war. Bei der Neugliederung in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn wurde Hermannstadt zum Königreich Ungarn gezählt und unterstand jetzt bis 1918 der königlichen Regierung in Budapest.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1920 im „Vertrag von Trianon“ der Kriegssieger, gegen den Protest der Ungarn fixiert, dass Siebenbürgen mit Hermannstadt bei Rumänien verbleibt. Auch danach blieb die Stadt weiterhin deutsch geprägt. Erst Ende der 1930er Jahre verloren die Siebenbürger Sachsen in ihrer Metropole die absolute Mehrheit.

Aufgrund millionenschwerer Investitionen aus Österreich und Deutschland befindet sich die Wirtschaft der Stadt seit Anfang der 2000er Jahre in einem ungebremsten Aufschwung, der zusätzlich durch den wachsenden Tourismus sowie die Bauinvestitionen in Altstadt und öffentlicher Infrastruktur angekurbelt wird.

Die Stadt verfügt über einen internationalen Flughafen (Aeroportul Internațional Sibiu), von dem aus Direktflüge in zahlreiche europäische Städte angeboten werden.